サイト内更新情報(Pick up)

2024年4月4日

治療

交通事故における初診

交通事故でケガをした後の1回目の受診、すなわち初診は、損害賠償請求において重要な意味を持つことが少なくありません。症状が重篤である、または、実際に症状があれば、速やかに・・・

続きはこちら

2024年3月5日

その他

うつ病と交通事故の因果関係

うつ病になると、憂鬱、気分が重い、疲れやすい、自分には価値がないと感じる、悪いことをしたように感じて自分を責める、死にたくなる、思考力や集中力が減退する等の様々な症状が・・・

続きはこちら

2024年2月2日

過失

交通事故によるケガの治療費と過失割合

追突事故のように完全な被害事故は除くとして、受傷者に少しでも過失が生じる場合、その過失割合が治療費の賠償額に影響を及ぼすことがあります。「こちらの過失が2割になった・・・

続きはこちら

2024年1月9日

損害賠償金

交通事故における損害賠償請求

交通事故被害に遭ってしまったときは、その事故によって受けた損害を加害者に対して請求していくことになります。また、事故によるケガで身体に痛みなどが残ってしまい、後遺障害・・・

続きはこちら

2023年12月4日

保険

無保険車傷害保険

交通事故で後遺障害が認定されたり死亡事故が起きたりした場合、民法上は、交通事故の加害者に損害賠償請求をすることになります。交通事故の加害者が、自賠責保険や対人保険(任意保・・・

続きはこちら

交通事故関連の情報

当サイトに掲載している最新の情報をまとめています。情報収集等の際にご活用ください。

-

より良い解決を目指して

交通事故の案件を得意とする弁護士がお悩みに対応いたします。内容が複雑な事故の場合もしっかり対応いたしますので、安心してお任せください。

-

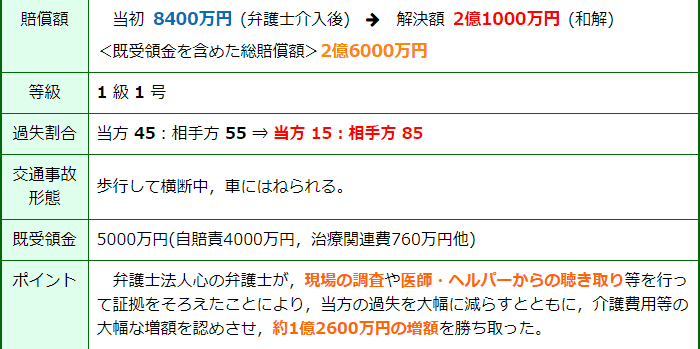

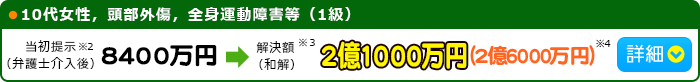

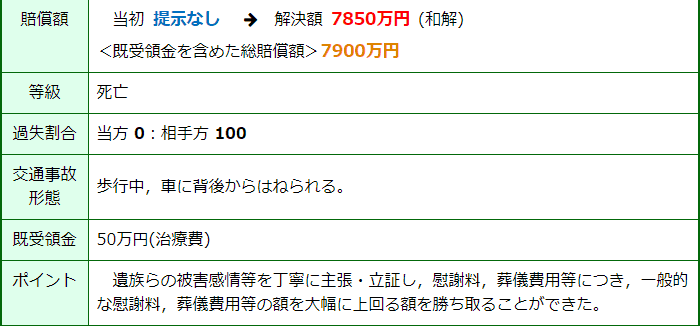

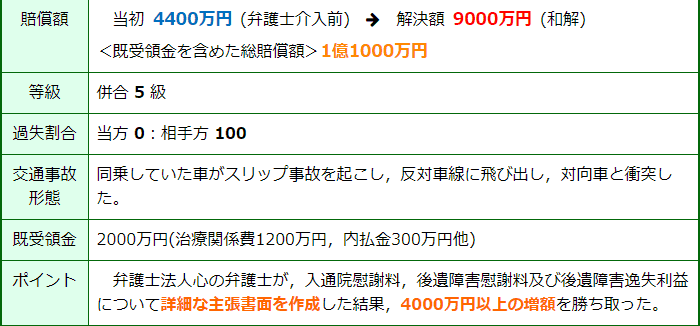

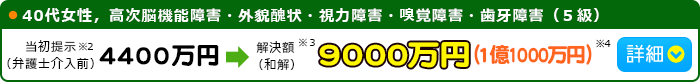

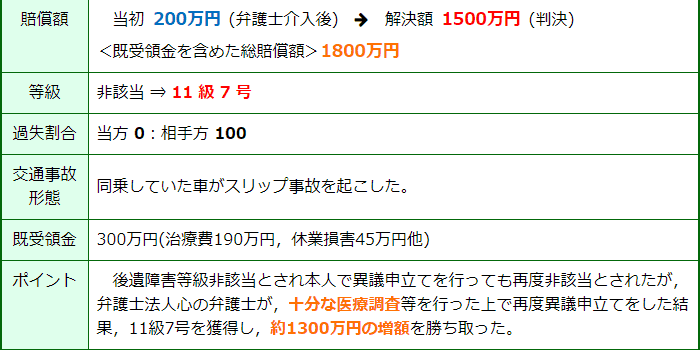

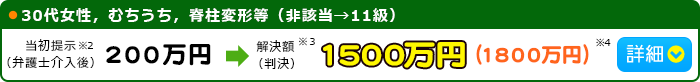

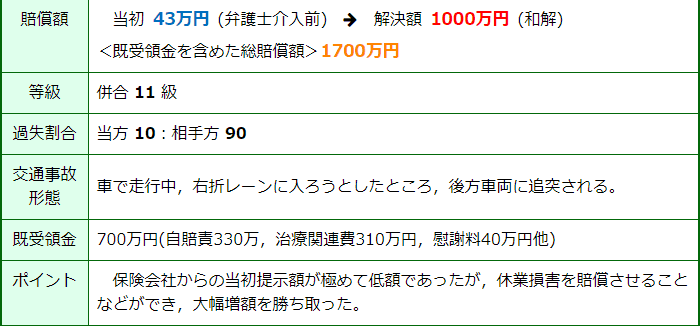

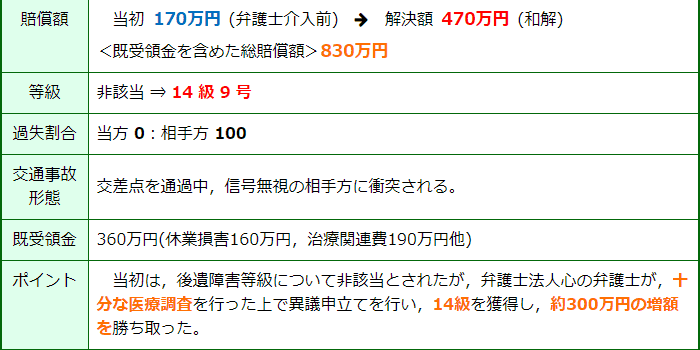

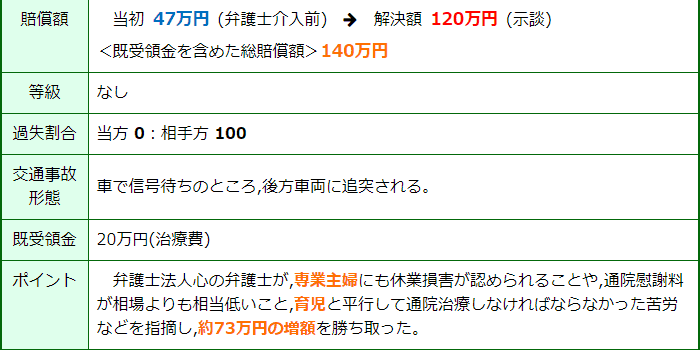

当法人の解決実績について

これまで当法人が解決した案件の一部をご覧いただけます。

-

妥当な示談金額

どの程度が相場なのかわからない場合は、当無料サービスをご利用ください。

-

適切な等級認定

後遺障害の適切な等級について診断します。お気軽にご利用ください。

-

コストを抑えるための取り組み

費用面が気になる方も、まずはお気軽にご相談ください。

全事務所が駅の近くにあります

多くの方にとってお越しいただきやすい事務所でありたいとの思いから、すべての事務所を駅の近くに設けております。交通事故でお悩みの四日市の方もお気軽にお越しください。

近鉄四日市駅から弁護士法人心へのアクセスについて

1 近鉄四日市駅で下車し階段を降りる

近鉄四日市駅で下車した後、お近くの階段を降りてください。

2 南改札口を出る

南改札口を出てください。

改札外左手にCAFÉ CIAO PRESSOが見える方の改札です。

3 西出口の階段へと向かう

マツモトキヨシ近鉄四日市店を右手にまっすぐ進んでください。

左右に階段がありますので、右手にある「西出口」と書かれた階段を降りてください。

4 西出口を出て正面に当事務所が入る建物があります

階段を降り、西出口から出てください。

正面を見ると、STAFF BRIDGEの青い看板が見えます。

そちらの建物の3階に当事務所があります。

5 道なりに進み横断歩道を渡る

タクシー乗り場を右手に道なりに進むと横断歩道がありますので、そちらを渡ってください。

弁護士に依頼した場合の慰謝料の違い

1 慰謝料の額について

治療終了後、相手方保険会社・共済(以下単に「保険会社」といいます)から、示談内容が書面で提示されます。

最後に支払われる賠償金、一般に示談金といいますが、この示談金の大きな割合を占めるのが慰謝料の項目です。

多いと感じるか、少ないと感じるかは人それぞれですが、保険会社にもっと上がらないのかと尋ねても、「これが精いっぱいです」と言われることがほとんどです。

本当にそうでしょうか?

2 慰謝料の算定

慰謝料の算定方法は、自賠責保険の基準(自賠責基準)、各保険会社の基準(任意基準)、裁判例における基準(訴訟基準)の、大きく3つに分けられます。

保険会社が提示する慰謝料は、通常、自賠責基準か任意基準です。

弁護士が保険会社に提示するのは、通常、訴訟基準で算定した慰謝料であり、これによって、弁護士に依頼した場合と依頼していない場合との額の違いが生じます。

3 各基準による慰謝料の違い

詳細な計算方法は割愛しますが、自賠責基準や任意基準に比べて、訴訟基準の方が高額になる場合がほとんどです。

ただ、被害者の過失が大きい場合等では、重過失の場合を除いて過失減額をしない自賠責基準の方が高額になることがあります。

このような判断は簡単ではありませんので、弁護士に相談して確認してもらうべきと思われます。

4 被害者本人は訴訟基準を主張できないのか

訴訟基準は、裁判所や弁護士だけの特権ではありませんし、その算定方法をインターネットや専門書で調べることは容易いです。

そのため、弁護士を代理人として立てずに、被害者本人が訴訟基準に基づく慰謝料を主張することがしばしばありますが、ほぼすべてにおいて保険会社に拒否されます。

その理由は大きく2つあり、1つ目は保険会社が訴訟基準に基づく慰謝料を無条件で受け入れる義務はないこと、2つ目は被害者本人が民事訴訟を提起してくる可能性は非常に低いことです。

5 当法人にご相談ください

当法人では、交通事故事件について、専門性の高い弁護士が原則無料で相談を行っており、各基準の慰謝料の相違についても個別の事案に即して説明させていただきます。

お気軽にご相談いただければと思います。

交通事故の通院に関する注意点

1 交通事故治療の特殊性

交通事故で被害者が負傷して治療を受ける場合、治療費は対人賠償保険(共済含む)や人身傷害保険から支払ってもらうことが多いのですが、これとの関係であらかじめ注意しておくべきポイントがあります。

⑴ 支払いの打ち切り

1つ目は、保険からの支払いはいずれ打ち切られるということです。

交通事故が小規模であった場合は、特に早期で打ち切ってくる傾向が強いです。

小規模ではなくても、治療が長期化してくると、症状固定に至ったと判断されて、どこかで打ち切られることになります。

⑵ 減額主張

2つ目は、実際に受けた治療が、必要性がない・乏しい等と指摘され、後になって減額主張されることがあり得ることです。

問題となる典型的な事例としては、治療が長期に及んだ場合、通院頻度が平均より高い場合、接骨院での施術を受けた場合等があります。

⑶ 客観的な証明

3つ目は、客観的な証明がない・乏しいという理由で、後遺障害認定を受けられないことがあり得ることです。

客観的な証明とは、主に画像検査を意味します。

2 能動的に交通事故治療に臨む

それでは、治療を受ける交通事故被害者はどうすればよいのでしょうか。

医師は、前述の注意点については、適切な対応を知らなかったりすることが少なくありません。

医師は賠償請求・保険請求との関係では第三者となるほか、大変多忙であることが少なくないため、致し方ないところはあります。

しかし、そのままにしておくと、交通事故被害者が賠償面において思わぬ不利益を被ってしまうことになりかねません。

ここでは、能動的に治療に臨むことを提案させていただきます。

治療の主体は医師であることから、患者である被害者の姿勢はどうしても受け身になりがちです。

それを踏まえての「能動的」です。

具体的には、次のようなことを心がけていただくとよいかと思います。

⑴ 診察回数

病院によっては、診察は月1回だけということがありますが、それでは症状の経過が十分に把握されなかったり、適切な治療が受けられなかったりするリスクがあります。

そのようなリスクを解消するため、患者側から、週に1回、または、月に2回の診察を求めてみてはいかがでしょうか。

⑵ 診察時における報告

理想としては、適切な症状経過を把握してもらい、かつ、診療録に残してもらって、後日に第三者も把握できるようにすることです。

もっとも、診察時に「ちょっと良くなった・悪くなった」「変わらない」程度の報告しかできていない場合が散見されます。

聞かれたことだけに答えるのではなく、これは伝えておきたい・記録しておいてもらいたいことをあらかじめ整理・準備し、診察時にきちんと伝えられるようにするべきです。

あまり時間がない・話を聞いてくれない医師に対しては、症状経過をメモ書きにして渡すという方法もよいかと思います。

⑶ 画像検査

症状が重篤であったり、長期化したりするような場合は、レントゲン検査だけでなく、CT・MRI検査による精密な画像を撮ってもらうべきですし、それによって骨折や臓器・脊髄の異常が見つかることがしばしばあります。

病院内に検査設備がないなどの理由で、CT・MRI検査に消極的な医師もいることから、その際はこちらから画像検査を求めることも大事です。

なお、その病院に検査設備がなくても、紹介状を出してもらったり、提携先の医療機関に行ったりして、画像検査を受けることは一般的に行われています。

交通事故で頭部外傷がある場合の注意点

1 交通事故で頭部外傷を負う場合

歩行中や二輪車運転中の場合は、衝突後の転倒によって頭部を受傷することが多いです。

車の運転中や乗車中に交通事故に遭った場合は、車内のどこかに頭部をぶつけることによって受傷することがあります。

特に後部座席におけるシートベルト不着用では、その傾向が顕著です。

交通事故で車外に投げ出されることでも負傷しますが、その際は、生死にかかわる重傷になることが多いです。

2 画像検査の重要性

頭部外傷後は、速やかに医師、できれば脳外科・脳神経外科の診察を受けてください。

診察を後回しにしてしまい日が経ちすぎると、交通事故との因果関係を疑われ、最悪治療費が認められないこともあります。

頭痛等の自覚症状がなかったとしても、念のために専門家の意見を仰いだほうがよいといえます。

実施するかは医師の判断にはなりますが、頭部の画像検査(CT、MRI等)を受けるべきでしょう。

初期段階で異常が見つかれば早期治療につながるほか、後遺障害審査における認定根拠、損害賠償請求における客観的証拠にもなります。

画像検査の機器がその医療機関にない場合は、提携先の医療機関で画像を撮り、その画像の提供を受けて主治医が判断するというのが一般的です。

3 経過観察の重要性

検査によって異常が見つかった場合はもちろん、見つからなかった場合でも、その後に異常が生じていないか経過観察をすべきです。

ここでいう異常とは、頭痛のほか、高次脳機能障害という脳の機能障害です。

具体的には、意思疎通能力(記名・記憶力、認知力、言語力)、問題解決能力(理解力、判断能力)、遂行能力(持続力、持久力)、社会行動能力(社会適合性、協調性)の低下の有無を意味します。

機能障害については、当の本人より、周囲の方が気づきやすい傾向があります。

高次脳機能障害は、脳出血や脳挫傷等のいわゆる重傷の場合だけの話ではないかと思われるかもしれません。

しかし、そこまで至らない場合でも、脳組織へのダメージがあり、高次脳機能障害となることはありますし、後遺障害の審査担当者も、頭部外傷がある場合は高次脳機能障害の有無を調査する傾向があります。

したがって、必要な情報を適宜提供できるよう、当初からの経過を観察・記録しておくことが重要となります。

相談する際は弁護士費用特約の確認を

1 交通事故と弁護士費用特約

加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、交通事故について弁護士に相談や依頼をした場合の弁護士費用を保険会社が負担してくれる場合があります。

交通事故に遭ってから確認するのではなく、現時点でご自身が加入している保険に弁護士費用特約が付いているのか否かを確認しておくことは重要ですし、もし、加入していないのであれば、万が一に備えて加入することも検討されてみてはいかがでしょうか。

2 弁護士費用特約についてご確認ください

弁護士費用特約は、任意保険に付随してなされる特約の一つで、交通事故の被害者が弁護士に相談や依頼をする場合に、弁護士費用を保険会社が負担してくれるというものです。

一般的に300万円という上限が定められていますが、この範囲内であっても弁護士費用を自己で負担しなくてよいというのは、弁護士に相談や依頼を検討している人にとっては確認しておくべきものといえるでしょう。

大きな事故でない場合は、上限の300万円で弁護士費用が収まることも多いです。

3 弁護士費用特約の確認方法

保険会社の多くは、販売する自動車保険に弁護士費用特約を付けています。

ご自身の加入している保険に弁護士費用特約が付いているかは、保険証券の特約事項欄等の記載によって確認できます。

また、不安な方は一度保険会社に連絡してご自身の保険内容を聞いてみると良いでしょう。

また、弁護士費用特約が付いている場合でも、各保険会社によって内容が異なることがあるため、加入している保険に付随する弁護士費用特約の内容を一度しっかりと確認しておくことが大切です。

「それって交通事故による破損?」保険会社から疑われた場合の対応

1 車両損害と交通事故との関連性が争われる場合

交通事故が発生した後、保険会社等(共済含む)は、出合頭、追突、車線変更などといった事故態様を聴き取り、立ち合いや画像送信等による車両損害調査を行うのが一般的です。

この車両損害調査において、車両損害の全部または一部につき、交通事故によるものではないと主張してくることがあります。

保険会社等が疑いを持ちやすい典型事例としては、次のようなものがあげられます。

- ・事故態様と破損個所が合致しない、または衝突箇所と破損個所が離れすぎている。

- ・加害車両と被害車両の破損個所の高さが異なる。

- ・車両損害が古い、または古く見える。

- ・事故態様に比べ、破損程度が大きすぎる。

2 交通事故との関連性を疑われた場合にどうするか

保険会社等は、車両損害に関する専門知識を有し、豊富な事故調査の経験があることから、その指摘は当を得ていることが少なくありませんが、思い込み・誤認も散見されます。

では、思い込み・誤認によって、あらぬ疑いをかけられたとき、どうすればよいでしょうか。

⑴ 車両写真を対比

まず、交通事故前に撮影した車両写真と、交通事故によって損壊した車両写真とを対比させ、本件事故による破損であると主張することが考えられます。

日常生活において、硬質な車両が破損することはほぼないと考えられるため、有効な証明方法といえます。

ただ、常日頃、自車の写真を撮影していることはあまりないでしょうし、交通事故前の写真が何年も前のものであれば、交通事故までの間に何かあったであろうという疑いを払拭し切れず、証明力は低下します。

⑵ 検査記録を出してもらう

次に、日頃、メンテナンス等を行ってくれている業者に、直近の検査記録を出してもらうことが考えられます。

交通事故の被害者側とはいえ、第三者が被害車両に問題はなかったと証明してくれれば、それなりの信用性を持つでしょう。

ただ、これも先程と同様、検査から日が経ちすぎていると、信用性が落ちてしまいます。

⑶ 本人の証言

被害車両に乗る前に破損はなかったという交通事故被害者本人の証言も、証拠になります。

もっとも、当事者本人であることに加え、客観性に欠けることから、保険会社等が疑いを撤回する可能性は低く、最終的に民事訴訟によって争うしかないかもしれません。

3 当法人にご相談を

車両の損害に関して、保険会社等に対してどのように対処するのが適切かを、ご自身で判断するのは難しいと思われますので、交通事故に長けた弁護士に相談することをおすすめします。

当法人には交通事故の案件を得意とする弁護士がおりますので、事故被害のお悩みはお任せください。

交通事故の入院付添費について

1 「入院付添費」とはどういうものか

入院付添費は、交通事故に遭った被害者の方が入院し、入院中に近親者等による付添いの必要が認められることを前提として、実際に付添いが行われた場合に賠償の対象となる損害のことをいいます。

2 近親者による付添いの場合に「入院付添費」の賠償が認められる理由

⑴ 付添費用分の損害について

もっとも、近親者の方が付添いを行ったとしても、交通事故被害者の方が付き添ってくれた近親者の方に付添費用を支払うことは少ないかと思います。

このような場合、交通事故被害者の方に付添費用分の損害は生じていないようにも思えますが、以下のような判例があります。

⑵ 最高裁判所昭和46年6月29日第3小法廷判決

「親子、配偶者などの近親者に身体の故障があるときに近親者がその身のまわりの世話をすることは肉親の情誼に出ることが多いことはもとよりであるが、それらの者の提供した労働はこれを金銭的に評価しえないものではなく、ただ、実際には両者の身分関係上その出捐を免れていることが多いだけで、このような場合には肉親たる身分関係に基因する恩恵の効果を加害者にまで及ぼすべきものではない」と述べ、このようなケースにおいても、被害者の方が付添看護料相当額の損害を被ったものとして、加害者に対して損害賠償請求をすることができる可能性があることを認めています。

⑶ 付添看護を受けた場合

このことから、交通事故被害者の方が近親者の方から付添看護を受けた場合は、交通事故被害者の方は近親者の方に対して当該付添看護分の労働の対価を支払う債務を負っていると評価できるため、交通事故被害者の方に付添費用分の損害が生じているということができるのです。

3 「入院付添費」の基準

賠償されるべき入院付添費の金額は、交通事故被害者の方の受傷の内容や程度、年齢、必要な付添の内容、近親者等が付き添った日数や時間といった様々な要素を総合的に考慮して決められることになります。

なお、交通事故の案件を扱う場合に参照されることの多い、日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「損害賠償額算定基準上巻(基準編)」には日額6500円、日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準―実務運用と解説―」には日額5500円~7000円と掲載されています。

もっとも、いずれの基準も、個別具体的な事情による増減額を否定するものではありませんので、必ずしも上記の金額になるというわけではありません。

交通事故で相手方保険会社が弁護士を立てた場合の対応

1 保険会社(共済含む)側弁護士の存在

一般に、保険会社には、複数の顧問弁護士・準顧問弁護士がいます。

そして、必要に応じて、契約者から委任状を取り付けた上で、保険会社社員(担当者)の代わりに、契約者代理人として弁護士を立ててくることがあります。

2 保険会社側弁護士の対応

すべてがそうではありませんが、保険会社側弁護士は、保険会社社員に比べて、強硬な態度・手段をとることが多いです。

具体的には、支払い拒否、打ち切り、裁判外での増額交渉の拒絶などです。

場合によっては、債務不存在確認請求訴訟(調停)を提起してくることもあります。

保険会社側弁護士から示談提示がなされることもありますが、少額の内容であることが少なくありません。

従前に、交通事故で被害者と保険会社との間で合意ができていた事柄であっても、証拠がない・乏しい等と理由をつけて、争ってくることもあります。

一例として挙げられるのが過失割合で、当初は当方1割で合意できていたものが、突然、2~3割の過失がある等と主張されたことがありました。

3 保険会社側が弁護士を立てた場合の対応

⑴ 交通事故被害者側も弁護士を立てる

前述のように強硬な態度・手段をとられることが多いこと、どうしても気圧されてしまいがちなこと、専門的知識・経験ともに太刀打ちするのが困難であることから、交通事故の被害者側としても弁護士を立てることをおすすめします。

弁護士費用特約がなかったり、弁護士費用の自己負担が割に合わなかったりする場合でも、一度法律相談は受けることをおすすめします。

⑵ 交通事故被害者のとるべき行動

保険会社側弁護士が立てたとしても、交通事故被害者のとるべき行動が大きく変わることはありません。

症状固定に至っていなければ、打ち切られたとしても、基本的に治療は継続すべきです。

症状固定に至れば、後遺障害申請をしたり、その結果を踏まえて示談交渉を行ったりします。

保険会社側弁護士が裁判外での交渉を拒絶したり、債務不存在確認訴訟(調停)を行ってきたりした場合は、裁判を通じての解決を図らざるを得ませんが、すべてそうなるわけではありません。

特に交通事故の被害者側に弁護士が付いている場合は、ある程度高額の示談であっても、裁判で認容される可能性が高いこと、及び、実際に提訴してくる具体的可能性があることを考慮して、応じる場合があります。

交通事故とシートベルト

1 シートベルト着用の法的根拠

言うまでもありませんが、自動車に乗車・運転する上でのシートベルト着用は法律によって定められた義務です。

具体的には、道路交通法71条の3第1項が自動車運転者の着用義務を規定し、同条第2項は運転者以外の搭乗者の着用義務を規定しています。

ちなみに、第2項は、運転者の義務として、シートベルトを着用しない者を乗車させてはならないという形式で書かれています。

2 シートベルト着用の実質的理由

⑴ シートベルトを着用していない場合の危険性

通常、交通事故は、突然発生するものです。

自動車は軽自動車であっても総重量は1000kg近くになります。

これが時速何十kmもの速度でぶつかってくるわけですから、この衝撃が不意に身体に加わった際、自力で身体を固定することができず、その衝撃で身体が浮いたり、飛ばされたりします。

そして、車内において、急に身体が跳ね飛ばされると、枢要部である頭部を強打したり、急激な身体の動きに耐え切れず、頚椎損傷、脳挫傷、急性くも膜下出血等の重傷を負うおそれがあります。

⑵ 二次被害をもたらす可能性も

また、後部座席の方が前に飛ばされると、前部座席の人も重傷を負うなどの二次被害をもたらす可能性があります。

さらに、自動車の窓ガラスから飛び出すようなことがあった場合は、全身を路面で強打することによって、非常に深刻な事態を引き起こしかねません。

⑶ ケガの重傷リスクを削減

シートベルトを着用していれば、不意の衝撃にも身体を固定することができて、前述の重傷リスクを大幅に削減することが出来ます。

警察庁の10年間(平成22年~令和元年)の統計によれば、シートベルト非着用者の死因の約26%が車外への放出、約67%が車内における衝突であるとのことです。

余談ですが、正しい姿勢を保つことによって、疲労を軽減させる効果も認められています。

3 シートベルト非着用の損害賠償への影響

交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対して損害賠償を請求する必要があります。

ところが、事故による受傷及び損害の拡大について被害者側にも過失がある場合には、過失相殺により、賠償が減額されてしまいます。

シートベルト非着用時の負傷・死亡は、交通事故の被害者側の過失として評価され、過失相殺の対象となる可能性が高いです。

どの程度の過失相殺を受けるかは、シートベルトの非着用によりどれほど損害を拡大させたかによって異なりますが、概ね5%から20%ほどの過失相殺がなされる傾向にあります。

事故によって重度の後遺障害を負った場合には、5%の過失があるだけでも、賠償額が数百万円違ってくる可能性があります。

シートベルトの未着用について、相手方には分からないと思われるかもしれませんが、医師の診察や警察の事情聴取で説明していることが多いため、医療機関における診療録や刑事記録上の供述調書を取り付ければ明らかになることは珍しくありません。

自らの生命・身体を守る意味でも、損害賠償において無意味な減額をされないためにも、前部座席・後部座席問わず、自動車に乗車する際は、必ずシートベルトを着用してください。

弁護士に頼むと裁判になるか

1 一般的なイメージと現実との相違

ドラマやニュース等で弁護士が出てくる場面の典型が、裁判の場面です。

「異議あり!」と声高に叫んだり、尋問で証人から隠された真実を導き出したりする場面は、見ていて爽快ですし、強く印象に残ります。

その影響かどうかは分かりませんが、法律相談において、「弁護士に依頼すると裁判になりますか」としばしば聞かれます。

その度に、弁護士=裁判というイメージは根強いなと感じております。

確かに、裁判は弁護士の主要業務ではありますが、受任する事件がすべて裁判になっているわけではありません。

もしすべて裁判になっていれば、弁護士はもちろん、裁判所も業務過多でパンクしてしまうことでしょう。

実際には、話し合い及び示談金の支払いで解決する事件が非常に多いです。

特に交通事故における損害賠償請求では、私的感覚では、7割近くの事件で示談できています。

その他の分野でも、裁判にならないまま解決に至る事件は相当数あります。

2 裁判をおすすめしないこともある

ある事実や評価について、双方で争いがある場合、裁判で当方の主張を認めてもらうには、それを裏付ける「証拠」を提出する必要があります。

弁論主義を採用する現行民事訴訟法の下では、当事者間において争いのある事実は、その存否を「証拠」によって確定しなければならないとされるからです。

証拠は、主要事実(※ 法律効果の発生に直接必要な事実)の存否を証明する「直接証拠」と、間接事実(※ 主要事実の存否を推測させる事実)を証明する「間接証拠」に分類されます。

直接証拠の方が重要で、優先的に提出すべきですが、争いになっている事件では、信用性の高い直接証拠が残っていないことが少なくありません。

となると、複数の間接証拠を提出し合って勝敗を決することになります。

例えば、AさんとBさんのどちらが信号無視をしたかが争われている事件において、その場面を目撃したCさんと、その場面を録画した映像が残っているとします。

いずれも、証明する事実は同じですが、通常、Cさんの証言よりも映像の方が信用性が高いとされます。

人の記憶は変容しますし、解釈には個々人の相違が生じ得ることから、できる限り、写真、ビデオ映像、契約書等のように、機械的証拠・文書証拠を収集すべきと考えられます。

直接証拠はもちろん、間接証拠も準備できなければ、当方の主張が認められない可能性が高いといえるので、弁護士の方から裁判はやめておいた方がいい等と説明することがあります。

それ以外でも、事件の特質、当事者の問題、その他個別具体的事情で、裁判をおすすめしないことがあります。

3 弁護士が勝手に裁判をすることはない

弁護士は、当事者の代理人という立場であることから、意思決定、方針選択等の重要事項は必ず当事者と協議し、その了承を得て事件処理を行う必要があります。

裁判になった場合、示談交渉以上に時間や費用を要することになるほか、打ち合わせや尋問手続き等で当事者にも相当な負担をかけることになり得ます。

このようなことから分かるように、裁判をするかどうかは非常に重要な判断になりますので、弁護士が勝手に行うことはできません。

4 裁判をするかどうかの選択

以上のとおり、弁護士に頼むと必ず裁判になるわけではないことがお分かりいただけたかと思います。

ただ、交渉で埒が明かない場合に、強制解決手段として提訴できるということは、相手方へのプレッシャーとなり、よりよい交渉条件を引き出す源泉となりますので、最初から裁判の選択を捨てるべきではないと思われます。

交通事故の示談案を弁護士に見せた方がいい理由

1 交通事故の示談案とは

交通事故で受傷した被害者が、治療を終えたとき、または後遺障害の結果がでたとき、保険会社(共済含む、以下同じ)から、支払い内容・額の明細と、最終の支払額(示談金ともいう)が書かれた書面が送られてきます。

その書面の名称は保険会社によって様々ですが、ここでは「示談案」と統一して呼ぶことにします。

2 よくある保険会社担当者の動き

担当者の中には、示談案を送るとともに、次のようなことを告げて、早期の示談に誘導してくる者もいますので、場合に分けて解説します。

- ①今すぐ示談してもらえるなら、プラス〇万円追加します

- ②弁護士に相談しても大して変わりませんよ

- ③私と●さんの仲じゃないですか

①について、どうしてプラス〇万円するのかという理由は、それでも弁護士が介入した場合、即ち賠償の相場に比べれば安くあがると考えているからだと考えられます。

他方、事例としては非常に少ないものの、賠償の相場より高めに設定されていることもあります。

②について、そのようなことを言う理由は、弁護士に相談されると、提示が低いことがばれてしまうからだと考えられます。

もっとも、こちらも事例としては非常に少ないですが、本当にあまり変わらないこともあります。

③について、情に訴える古典的な手法ですが、心が揺らいでしまう人もいるでしょう。

しかし、相手の真意を確かめることは、極めて困難です。

また、関係が良好であることと、賠償金額が適正であることは次元を異にする問題であり、ないまぜにすべきではありません。

①②③いずれの場合においても、担当者の言葉を鵜吞みにすることなく、どうするのが適切なのかを、弁護士に相談することをおすすめします。

3 示談案で特に注意すべきポイント

⑴ 休業損害

休業損害については、特に理由なく、事故日から2~3か月までの期間に区切られていることがあります。

主婦の方については、休業損害がそもそも計上されていないこともあります。

⑵ 傷害慰謝料

傷害慰謝料については、自賠責基準や任意基準で算定されることによって、弁護士や裁判所が使用する裁判基準(赤本基準・青本基準)より、低く抑えられていることが頻繁にあります。

⑶ 後遺障害

後遺障害に基づく逸失利益や慰謝料については、ほとんどの場合において、弁護士や裁判所が使用する算定基準より、かなり低く抑えられています。

最も気をつけるべきは、「労働能力喪失期間」です。

これは、後遺症の影響が続くと推認される期間、逸失利益を算定する基礎となる年数のことですが、裁判所・弁護士が通常用いる年数よりも、低めに抑えられていることが多々あります。

4 示談案は弁護士に見てもらいましょう

以上のように、示談案は低めに抑えられていて、弁護士の介入によって増額が見込める場合が多いので、お早めに交通事故事件に長けた弁護士に見てもらうことが大切です。

中には、増額がわずかであるか、見込めない場合もありますが、専門家のチェックを通すことによって、示談に応じる際の納得感は高まると思われます。

四日市で交通事故でお悩みの方は、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。

交通事故の電話相談について

1 電話相談のご案内

当法人では、複数の事件分野において、電話相談を実施しています。

交通事故もその一つです。

以前からも相当数のご利用をいただいておりましたが、疫病の流行の影響もあってか、あえて電話相談を希望するという方も増えているように思われます。

2 電話相談のメリット

⑴ 移動の負担がない

当法人の事務所までお越しいただく必要がないので、移動の時間と労を省くことが出来ます。

このことを利用して、担当弁護士の都合が合う場合が前提となりますが、仕事の休憩時間や合間を利用して相談を行うこともできます。

事務所から遠方の方であっても、お気軽に当法人をご利用いただくことが可能となります。

他人と出会うことによる、疫病感染のリスクを負わないことも利点です。

⑵ 気軽なご相談もOK

1つ2つ気になることだけ聞きたいという場合、わざわざ来所相談を選択するのは気が引けることが少なくありません。

これは、せっかく弁護士に場を設けてもらったのに、これだけで終わってしまうのは失礼ではないかという意識が働くからだと思われます。

電話相談では、そのようなことを気にせず、少し気になることだけを相談するという気軽なご利用が可能です。

⑶ 電話料金の心配もありません

相談者から折り返しのご連絡をいただいた場合は、こちらから再度のかけ直しの要否をお尋ねするようにしておりますので、長時間通話による電話料金をご心配いただくこともありません。

3 電話相談のデメリット

⑴ 書類を見ながらの相談が困難

事件の内容によっては、書類を見ながら相談を行うのが望ましいものがありますが、電話相談では書類を見ることはできません。

ただ、あらかじめどちらかが書類をもう一方に送付することによって、ある程度カバーすることはできます。

⑵ すべて言葉で説明しなければいけない

交通事故の場合、事故状況を正確に把握するため、関係者・関係車両の細かな動きを確認する必要が生じることがあります。

対面であれば、その場において、身振り手振りや、図を描くなどして、情報を補うことが可能です。

他方、電話であればすべて言葉で説明しなければならず、これはなかなか大変です。

もっとも、状況図等を書いて、メールや郵送でやり取りすること等で、ある程度カバーすることはできます。

⑶ 印象に残りにくい

前述のように、面談の場合、表情や身振り手振りも交えたコミュニケーションを行いますが、電話は音声だけです。

そのため、同じことを説明しても、面談に比べて電話の方が印象に残りにくい傾向があります。

⑷ 複数名同時相談が困難

電話は、通常、二当事者間のコミュニケーションに用いられるため、複数人で相談に行きたいという場合には不向きとなります。

多数当事者間で電話するやり方もあるようですが、使いこなすのは容易でないほか、操作・機械トラブルによって相談が円滑に進まないことも考えられます。

4 状況に応じて来所相談に切り替えることもできます

このように、電話相談にはメリット・デメリットいずれもありますが、電話相談自体にご不満をのべられたことはなく、広くご利用いただいております。

状況に応じて、近鉄四日市駅近くにある事務所への来所相談に切り替えることもできますので、交通事故のご相談をお考えの方はぜひご活用ください。

評価損が認定されるケース

1 評価損とは

交通事故で破損した自動車は、十分な修理がなされた後も「事故車」と扱われ、そうでない自動車と比較して評価額が低くなることが多々あります。

このような評価額の低下による損害を、評価損といいます。

格落ちと呼称されることもあります。

自動車の所有者からすれば、評価損の発生は経済的な損失となることから、加害者に対する損害賠償が請求できるかどうかは、重大な関心事となります。

2 評価損の認定要件(考慮要素)

評価損の請求にあたっては、この事情が存在すれば確実に認定されるというものではなく、各種事情を総合的に考慮して、評価損の有無・金額が認定されることになります。

主な考慮要素としては、次の各要素があります。

ア 修復箇所

車両の骨格部位(フレーム、ピラー、ルーフ、フロア等)にまで損傷が及び、これらを修復している場合、評価損が認定される可能性が高まります。

なお、自動車業における表示に関する公正競争規約及び同施行規則によれば、このような修復歴については、中古車販売業者は外部から見やすい場所に表示しなければならないとされています。

イ 車種

新車価格の高い高級車ほど、評価損が認定されやすくなります。

ウ 初度登録からの経過年数

初度登録からの経過年数が短いほど、評価損が認定されやすくなります。

逆に年数が長いと認定されなくなったり、損害額が低くなったりします。

一般的な目安としては、初年度登録から3年を経過すると、原則として評価損は否定される傾向にあります。

初年度登録から5年を超えてくると、高級輸入車などであっても認定はなかなか厳しいように思われます。

エ 走行距離

走行距離が短いほど、評価損が認定されやすくなります。

走行距離が長いと認定されなくなったり、損害額が低くなったりします。

特に、5万kmを超えてくると、厳しくなるように思われます。

3 評価損に関する保険会社(共済含む)の傾向など

保険会社によっては、評価損を可能な限り認定しなかったり、認定したとしても損害額を低く抑えようとしたりすることがあります。

一般的な国産車の場合には、初年度登録から1年を超えると、示談交渉での認定にはかなり否定的な態度をとってくることが多いです。

評価損を否定する際によく用いられる理由としては、最近の修理技術は非常に向上しているので、交通事故前との違いが生じることはない等というものです。

しかし、部品交換であっても、全塗装しない限り、塗装のわずかな違いは生じるでしょうし、鈑金修理の場合は、金属疲労の蓄積が懸念されます。

中古車市場における評価の実態についても、考慮する必要があるでしょう。

4 評価損について弁護士にご相談を

加害者側の保険会社は、評価損の認定については、かなり否定的な主張をしてくることが珍しくありません。

しかしながら、被害者の方からすれば、大切なお車が事故車扱いされることになるのですから、正当な補償をしてもらいたいというお気持ちも当然でしょう。

評価損の請求は、様々な要素をふまえて検討する必要がありますので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

四日市の方でしたら、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。

交通事故を得意とする当法人の弁護士がしっかりと対応させていただきます。

無保険車両との交通事故に関するご相談

1 無保険車両の実態

ここでの無保険車両は、任意保険(共済も含む)を付保していない車両を意味します。

交通事故の相談を受けていると、しばしば無保険車両にぶつけられ、満足な賠償が受けられないという被害者にお会いします。

任意保険は、法律上強制はされていないので、このような無保険車両が一定数いるのが事実です。

なお、自賠責保険すら付けていないという車両については、法律違反となります(自動車損害賠償保障法5条)。

2 無保険車両との交通事故における賠償請求の流れ

⑴ 加害者本人と当方保険会社担当者が交渉(当方に過失あり)

当方に過失がある場合は、過失に応じた賠償責任が生じるので、当方保険会社担当者が交渉窓口となります。

上手く交渉が進めば、示談が成立し、相殺後の賠償金が支払われます。

もっとも、無保険車両側は、例えば損害調査に応じない、電話に出ない、手紙に返信しないなど、交渉に関して消極的な傾向があるほか、実際に示談が成立してもそのとおりに支払わないことがしばしば見受けられます。

⑵ 加害者本人と被害者本人が交渉(当方に過失なし)

無保険車両との交通事故の場合は、保険会社が間に入らないため、加害者本人と直接交渉を行うことになります。

まずは、電話や書面等で交渉していくことになりますが、前述のように無保険車両側との交渉はスムーズに進まないことが多々あります。

開き直って、お金がないから払えないとか、双方持ち別れでいいだろう等と言ってくることもあります。

⑶ 訴訟手続き

交渉が進展しなかったり、相手が示談金を支払わなかったりした場合は、訴訟等の法的措置をとるほかありません。

具体的には訴状を作成し、証拠書類を揃えて裁判所に提出するのですが、相応の知識が必要ですし手間もかかります。

⑷ 強制執行の手続き

何とか訴訟を提起し、勝訴判決を得られたとしても、安心はできません。

判決を無視して、支払いを怠る方が一定数存在するからです。

特に、訴訟に1度も出廷せず、欠席判決となった場合は、その傾向が顕著です。

勝訴判決が出ても、相手方が自主的に支払ってこない場合は、強制執行の手続きをとる必要があります。

強制執行の手続きの代表的なものとしては、不動産や動産の差押え・競売、給与債権差押え、預貯金債権差押えがあげられます。

しかし、有望な資産を保有しているケースはほとんどなく、勤務先も不明であれば、有効な手立てを講じるのは難しくなります。

⑸ 刑事罰について

賠償金がとれないなら、相応の報いとして刑事罰を受けさせることができないかというご要望をいただくことがありますが、強制執行がうまくいかないことを理由とした刑事罰は規定されていません。

相手方が無視したり、虚偽を述べたりした場合に適用される刑事罰は一応用意されていますが(民事執行法212条213条参照)、そこに至るまでは相当な時間と労力を費やすことになります。

3 無保険車両との交通事故のご相談は弁護士法人心へ

以上のように、無保険車両運転者への賠償請求は非常に厳しいのが実態ですが、弁護士は、その中で多少なりとも回収できる方策はないかと、思案しております。

無保険車両にぶつけられてお悩みの方は、一度当法人にご相談ください。

弁護士法人心 四日市法律事務所は、近鉄四日市駅から徒歩1分のところにあるため、周辺地域で交通事故についてお悩みの方にもご利用いただきやすいかと思います。

電話・面談、いずれの相談方法であっても、交通事故案件を得意としている弁護士が対応させていただきますので、安心してご相談ください。

法律相談の際に弁護士が重視していること

1 法律相談が初めての方へ

何度も法律相談を経験してきたという方はごく少数で、法律相談を申し込むのは初めてという方がほとんどです。

ここでは、そのような初めての方向けに、法律相談時に弁護士がどのようなことを重視しているのかを典型的なものを挙げて説明したいと思います。

2 何が問題・トラブルとなっているのか

⑴ 問題・トラブルの内容

法律相談に来られるということは、何かしらの問題・トラブルをかかえていることがほとんどです。

そのため、弁護士は、どのような問題・トラブルがあるのかを気にしており、それを相談者に語っていただきたいと考えています。

⑵ 登場人物とその関係について

事件の登場人物が複数いる場合、人間関係が整理できていないと、話が理解できなかったり、誤解したりすることがあります。

親子・兄弟、勤務先上司、同級生、取引先等、属性は様々ですが、説明を求められた際に回答できるようにしておけば、相談がスムーズに進行します。

余裕があれば、人物関係図を作っておくのもよいでしょう。

⑶ 法律・裁判例等の知識を用いて対応できるか

あわせて、その問題が、法律・裁判例等の知識を用いて、究極的には訴訟等の法的措置をもって、解決可能かということも気にしています。

逆に言うと、こういった解決手段が適さない問題であれば、弁護士以外の専門家へのご相談も視野に入れていただいたほうが良いかもしれません。

⑷ 交通事故のご相談の場合

ところで、交通事故相談等では、特にもめてはいないけれど相談に来られるというケースもあります。

その場合は、今後の流れや交通事故でトラブルとなりやすいポイント等を説明することになります。

ちなみに、交通事故のご相談については、局面によってアドバイスできる事項が変わってきますので、揉めていない段階でのご相談も大歓迎です。

四日市で交通事故のご相談をお考えの方は、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。

3 相談者の主張を裏付ける証拠はあるか

ここでいう証拠とは、書類や物を指します。

証人という言葉があるように、その人自体も証拠となり得ますが、強い証拠とはならないことが多いです。

「~したい」「~をなくしたい」等といった相談者の目的を裏付ける証拠があれば、主張が認められる可能性が高まり、解決に向けた見通しが立てやすくなります。

ご面倒でなければ、相談時に証拠をご持参ください。

4 問題・トラブルの相手氏名はわかっているか

相手方が、当法人の弁護士や事務所職員の親族・関係者であったり、事務所の既存の依頼者であったりした場合、利益が相反することになり、職務の公正が保証できなくなります。

委任契約を締結することは不可能となりますし、万が一既に委任契約を締結していた場合には、解除するしかなくなります(弁護士職務基本規程にも明記されている事柄です)。

このように、委任の可否に強力な効果をもたらすことから、弁護士は相手氏名を非常に気にしています。

5 他の弁護士はどのように回答したか

既に複数の弁護士の相談を受けた上で、相談に来られる方については、前の弁護士がどう答えたかが気になります。

弁護士によって、視点や進め方は異なりますので、全く同じ答えを出すとは限りませんが、新たな気付きを得られることもありますので、無視はできないところです。

記憶の限りで構いませんので、どのように述べていたかを整理の上、お越しいただければと思います。

6 不安なことはお尋ねください

ほかにも、事件の種類ごとに重視される事項は異なりますが、少なくともこちらで述べたことを準備して法律相談に臨めば、スムーズな進行が図れるはずです。

その他ご不安・ご不明な点がありましたら、お気軽に弁護士にお尋ねください。

弁護士への相談は敷居が高いと感じておられる方へ

1 当法人の取り組みをご紹介

弁護士に相談したいけれど、敷居が高く感じるのでためらってしまうという方はいらっしゃいませんか?

このように感じるのは珍しいことではなく、過去に行われた司法制度改革でも審議事項にあげられています。

しかしながら、弁護士にご相談いただけなかった結果、困りごとが解決できないのは、あまりにも悲しいことです。

当法人は、お気軽にご相談いただける法律事務所を目指しています。

弁護士と依頼者の方の敷居を低くするべく、当法人にて行われている取り組みをご紹介します。

2 特定分野の事件については電話相談が可能です

⑴ 電話・テレビ電話相談に対応

「法律事務所」という言葉には、どうしても近寄りがたい雰囲気を感じられる方もおられます。

法律事務所に入るのはいささか気が引ける・・・そんな方でも、弁護士にご相談いただける用意がございます。

当法人では、交通事故被害を含む特定分野の事件は、電話にてご相談いただけます。

事務所に出向くことは難しいが、弁護士の顔が見える形で交通事故について相談したいという方には、テレビ電話相談でお話を伺うことも可能です。

⑵ 交通事故は来所せずに最後まで対応できることが多いです

さらに、交通事故事件については、委任契約書の取り交わしは郵送で行えますし、受任後の連絡・打ち合わせも電話・メールで対応できることが多いです。

そのため、一度も近鉄四日市駅近くの事務所を訪れることなく事件解決に至ることができたという方もいらっしゃいます。

弁護士に依頼したいけれども、ご来所いただく時間がなかなか取れないという方も、どうぞお気軽にご相談ください。

3 特定分野の事件の相談は原則無料です

⑴ ご相談の費用について

すごくお金がかかるのではないか・・・そういった心配も無用です。

当法人では、交通事故被害含む特定分野の事件の相談は、原則無料とさせていただいております。

また、特定分野に該当しなくても、初回の30分は原則無料で相談を実施しています。

⑵ あらかじめご説明いたします

事件が非常に複雑であったり、相談が複数回に及んだりするような場合等は、相談料をいただく場合もありますが、あらかじめ有料となる旨を予告させていただきますので、知らないうちに相談料が発生していたというようなことはありません。

4 少額の相談でも承ります

⑴ 気兼ねせずにご相談ください

こんな金額の相談では失礼ではないか・・・そのようなことはありません。

ご相談において、請求金額(示談金額)の高低だけで、相談を断ったり、相談時間を短くしたりすることはありません。

⑵ 受任前にご説明

もちろん、請求金額が少額で、弁護士費用保険・特約の適用も受けられない場合は、費用対効果の観点から受任にそぐわないことがあります。

そのような場合は、具体的な獲得予想額と弁護士費用について、受任前にきちんと説明させていただき、その上で依頼者の方にどうされるかを決めていただくことが多いです。

5 お気軽にご相談を

弁護士にご相談いただくことで解消できるお悩みは、数多くあります。

当法人では、弁護士からスタッフに至るまで、依頼者の方に安心してご相談いただけるよう努めております。

交通事故などでお悩みの方は、どうぞ、当法人にご相談ください。

弁護士にご相談いただくことで解消できるお悩みは、数多くあります。

当法人では、弁護士からスタッフに至るまで、依頼者の方に安心してご相談いただけるよう努めております。

交通事故などでお悩みの方は、どうぞ、当法人にご相談ください。

交通事故の専門性

1 交通事故の解決には高い専門性が求められる

適切な損害賠償金を得るためには、法律はもちろん、他の分野についても高い専門性が求められます。

以下では、それらについてご説明します。

2 法律・判例知識

交通事故に基づく損害賠償請求の直接的な根拠となるのは、民法(不法行為責任、使用者責任)と自動車損害賠償保障法(運行供用者責任)です。

また、交通事故では事故態様に基づく過失割合が争点となることが多々ありますが、過失、すなわち注意義務違反の根拠となるのは、主に道路交通法の規定です。

そのため、これら法律に関する知識や法解釈に関する学説を理解する必要があります。

当該事故に類似した裁判の判決内容は、当事者の主張の重要な根拠となることから、実務においては、交通事故に関する判例の知識も欠かせません。

実際の裁判では、当事者双方から、自分たちの主張を裏付ける裁判例を提出し合うこともしばしば見受けられます。

賠償金を支払う損害保険会社側は、支払額を抑えるための主張・立証を行うため、それに対抗するためにも深い素養が必要となります。

3 自動車保険・共済知識

交通事故では、自動車保険・共済を利用することが当たり前となっており、交通事故対応をする弁護士も自動車保険・共済に関する知識は不可欠です。

また、適切な対応を行うためには、自動車保険・共済を単に知っているだけではなく、保険会社・共済組合がどのような対応をするかも、把握しておく必要があります。

実際、相手方の保険会社・共済組合とは、治療内容・期間、賠償額等をめぐって争いとなることが非常に多く、相手方の特徴を理解せずに適切な交渉をすることは難しいと思われます。

4 医学的知見・後遺障害に関する知見

交通事故では、人が負傷することが多いことから、法律の専門性が高いだけでは不十分であり、医師程ではないにせよ医学的知見も求められます。

これは、単に怪我の内容を知っていればいいというわけではなく、交通事故治療の実務に即して理解しておくことが重要です。

例えば、交通事故治療では画像検査結果が重視されることや、通院間隔が空きすぎると事故との因果関係が否定されかねないこと等を把握し、依頼者に適切に伝えておくことが求められます。

また、治療を続けても完治せず、後遺障害が残ってしまうことがしばしばあることから、後遺障害の内容や申請及び等級認定の仕組みを理解しておくことも必要です。

これらの理解が不十分であった場合、依頼者が後遺障害申請をしないままとなり、適切な損害認定を受けられないという事態にもなりかねません。

5 工学的知見

また、物損事故の場合には、工学的知見が求められます。

過失割合にて事故態様が問題となれば、衝突時の速度や入力方向などについての理解が必要となります。

また、修理額の相当性が問題となれば、車両構造や修理方法などの知識も必要です。

6 専門性の高い弁護士に相談することが重要

上記のような高い専門性は、多くの交通事故事件で経験を積む中で養われます。

当法人では、集中的に交通事故案件を取り扱う弁護士らで交通事故チームを作り、日々研鑽を積みながら、「適切な」賠償金獲得に向けて取り組んでいます。

四日市近郊で交通事故に遭われた際には、弁護士法人心 四日市法律事務所にご相談ください。

交通事故の示談交渉の流れ

1 示談交渉の主体

交通事故によって損害を被った者(被害者と呼称します)は、自身の損害について、損害を加えた者(加害者と呼称します)に対して、過失割合に応じて損害の賠償請求をすることができます。

示談交渉とは、通常、前記請求行為、及び、それに伴う交渉のことを意味します。

信号のない交差点内でA車(所有者・運転者共にC)とB車(所有者はD、運転者はE)が衝突し、双方車両が破損し、双方運転者共に負傷したという事例で考えてみたいと思います。

まず、Cは、車両損害についてはEに(※ 不法行為責任)、怪我の損害についてはD及びEに請求することができます(※ 運行供用者責任)。

他方、Dは、車両損害についてCに請求することができ(※ 不法行為責任)、Eは、怪我の損害についてCに請求することができます(※ 運行供用者責任)。

もっとも、A車にはF保険会社、B車にはG保険会社の対人・対物賠償保険が付保されていた場合は、加害者側窓口としてF社・G社の保険担当者が介入することがほとんどです。

特に物損については、F社担当者とG社担当者との交渉となり、当事者であるCやDは前面に出てこない場合が一般的です。

なお、C・D・Eの当事者は、示談交渉の代理人として、弁護士を立てることもできます。

2 過失割合に関する示談交渉

⑴ 事故態様・運転態様

過失割合を決める前提として、どのような事故態様だったか、運転者にどのような落ち度があったかが問題となります。

意外かもしれませんが、当事者双方の主張する事故態様や運転態様が異なることは珍しくありません。

例えば、Eが携帯電話を見ながら運転していたとCが主張するのに対し、普通に前を見て運転していたとEが反論するような場合です。

ドライブレコーダーの映像のような客観的資料によって、争いに決着がつくこともありますが、映っていないために判断に苦慮することも珍しくありません。

⑵ 過失割合

前記の事故態様・運転態様に基づき、過失割合に関する主張がなされます。

異なる事故態様・運転態様を前提にすると過失割合も異なるのが通例ですが、同じ事故態様・運転態様であっても、評価の仕方や感情論等で双方の主張する過失割合が分かれることがあります。

3 物的損害に関する示談交渉

⑴ 損害の対象

まず、どんな物が損害を受けたかが問題となりますが、交通事故において、対象となるのは主に自動車です。

それ以外に、身の回り品(衣服、携帯電話など)や積載物に損害が生じた場合は、これらも対象となります。

損害物(通常は自動車)に関する調査が、同時並行で行われるのが一般的です。

⑵ 損害額

前提として、当該損害物が分損か全損かが問題となります。

分損は、修理可能で修理費が時価を下回る場合のことをいい、全損は、修理不可能または修理費が時価を上回る場合のことをいいます。

この点がクリアされると、損害額がいくらかが問題となります。

以上を踏まえて、双方の過失割合を乗じて、双方の賠償責任額が算出されることになります。

4 人的損害に関する示談交渉

人的損害は、交通事故に基づく負傷や死亡を対象とします。

⑴ 死亡事故の場合

死亡の場合は、死亡した方及びご遺族の慰謝料や、死亡した方の逸失利益をどう評価するかが問題となります。

感情論抜きには語れないほか、損害賠償額が非常に高額となることもあって、対立が大きくなることが多々あります。

⑵ 負傷の場合

負傷の場合は、症状改善を待って示談交渉となるのが一般的です。

しかし、交通事故によるケガの治療が長期化した場合は、加害者側保険会社が支払い打ち切りを行うことがあり、そのような場合は適正な治療期間はいつまでかが、重要な問題となります。

また、治療を続けても最終的に症状が改善しない場合は、残った症状について後遺障害としての審査請求を行うことが多いです。

5 示談交渉の流れ

前記2~4の示談交渉は、通常、同時並行で進められます。

双方間で合意が成立すれば、示談書や免責証書を取り交わし、この内容に基づいて示談金の支払いが行われて、無事解決となります。

もし合意が成立しない場合は、訴訟などの法的措置による解決を検討することになります。

6 弁護士にご相談ください

弁護士が介入することで、損害賠償額が高くなったり、提訴によって強制的な解決にもっていけたりすることがありますので、お困りの際は弁護士にご相談することをおすすめします。

四日市で交通事故でお困りの方は、当法人にご相談ください。

交通事故を得意とする弁護士がしっかりと対応させていただきます。

交通事故に遭ったら早めに弁護士に相談すると良い理由

1 交通事故について弁護士に相談するタイミング

交通事故についてご相談いただく際、「弁護士に相談するのは、治療が終わってからでも大丈夫と言われた。」「こんなに早く相談してもよいのでしょうか。」などという話を伺うことがあります。

弁護士の立場から言わせていただければ、交通事故についてご相談いただくのは、事故から早ければ早いほど良いといえます。

むしろ、治療費の打ち切りの話が出てきてからのご相談では、対応が困難になってしまっている方も珍しくありません。

交通事故に遭われた方は、お早めに弁護士にご相談いただきたいため、そのメリットについてご説明します。

2 通院段階から対策がとれること

通院段階から弁護士にご相談いただけると、治療費の打ち切り対策や、将来の後遺障害申請に関わる注意点について、ご説明できます。

⑴ 治療費の打ち切り対策

例えば、事故による怪我の痛みが続いていたとしても、その痛みを我慢したまま長期間通院されないでいると、治療費の打ち切りが早まってしまうおそれがあります。

これは、医師の診察を受けていないために、事故と傷害との因果関係に疑問が生じてしまうためです。

交通事故に遭われた経験のない方は、どのような場合に治療費が打ち切られてしまうのかわからないため、痛みが続いているにも関わらず、治療費を打ち切られてしまうことが珍しくありません。

あらかじめ弁護士にご相談いただいていれば、治療費が早期に打ち切られてしまう事情について詳しく説明し、対策を取ることができます。

それだけでなく、医師が治療の必要性を認めているにも関わらず、保険会社から治療費が打ち切られてしまった場合に、自賠責保険に対する被害者請求を行うことも考慮に入れて、治療を続けることができます。

⑵ 後遺障害の申請

また、症状固定後に痛みなどの神経症状が残ってしまった場合には、後遺障害の申請を行うことが考えられます。

自賠責保険に対する後遺障害申請は、一部の例外を除いては、後遺障害診断書や治療期間中の診断書、診療報酬明細書及び診療録等を元にした書面審査となります。

被害者が、医師に対して上手く症状を伝えることができなかった結果、痛みが続いているにも関わらず、診断書や診療録には反映されず、後遺障害の認定を受けられないことも珍しくありません。

早期に弁護士にご相談いただければ、医師に誤解されない症状の伝え方について、アドバイスさせていただくことができます。

以上述べたとおり、通院段階から弁護士に相談することには多くのメリットがあります。

3 弁護士のサポートによりご安心いただけること

交通事故に遭われた方は、事故による症状が続く中、保険会社対応もしなければならず、非常に不安を感じられています。

交通事故案件を熟知した弁護士にご相談いただければ、事故発生から示談まで、どのようなことが起こるのか詳しく聞くことで、将来に備えることができます。

また、早期に弁護士にご依頼いただければ、治療期間中も含めて弁護士がサポートすることができるため、一人で保険会社対応に悩むこともなくなり、安心して治療を続けていただくことができます。

4 交通事故は当法人にお任せください

交通事故案件は、経験豊富な弁護士に依頼するかどうかによって、その後の対応が全く変わってきます。

当法人は、これまでに数多くのご依頼をお受けしており、交通事故案件の経験が豊富です。

事務所内では、定期的に交通事故案件に関する研修を行い、研鑽につとめております。

また、当法人には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、後遺障害申請のノウハウも豊富です。

交通事故については、電話相談も承っております。

四日市で交通事故についてお悩みの方は、どうぞお気軽に当法人にご相談ください。

交通事故の過失割合で話し合いがつかない場合の対応方法

1 交通事故の過失割合とは

追突事故や停止車両への衝突事故では、基本的にぶつかった方に100%過失(注意義務違反)があるということになります。

100:0(ヒャクゼロ)事故や0:100(ゼロヒャク)事故と言われるものであり、加害者は被害者に生じた損害(※事故との相当因果関係があるものに限る)のすべてを賠償する責任を負います。

もっとも、すべての交通事故がそのようになるわけではありません。

我が国における交通事故実務では、双方に過失が生じることが肯定されており、例えば車線変更事故では、直進車:変更車=30:70が基本となっています。

ここでいう「基本」とは、裁判例の蓄積やそれらの研究によって実務上確立されているものであり、別冊判例タイムズとして刊行されています。

ただ、交通事故では、これから述べるように当事者間で過失割合が厳しく争われることがあります。

2 なぜ過失割合が争われるのか

交通事故で過失割合が争われるのは、当事者のプライド・面子によることもありますが、大多数は損害賠償額の計算に大きな影響を与えるからです。

例えば、AさんとBさんの交通事故で、Aさんが100万円の損害を被ったとします。

もしも、Aさんの過失割合が0%であれば、AさんはBさんに100万円の賠償を求めることができます。

しかし、Aさんの過失割合が50%であれば、AさんはBさんに半額の50万円しか賠償を請求できないことになってしまいます。

しかも、この場合に、Bさんも交通事故によって100万円の損害を受けていた場合は、AさんはBさんの損害額100万円のうちの50%の50万円を賠償しなければならなくなります。

したがって、損害保険等を考慮しなければ、Aさんの損害額100万円、Bさんの損害額100万円、AさんとBさんの過失割合50%:50%であれば、Aさんの手元には、お金が残らないことになってしまいます。

このように、過失割合は賠償金額の決定に大きな影響を与えるため、交通事故では、当事者間で過失割合が厳しく争われることが少なくありません。

3 過失割合の話し合いがつかないことが多いケース

過失割合については、先述の別冊判例タイムズにおいて事故類型ごとに基本割合が記載され、その内容に相当な信頼がおかれているため、事故状況等に争いがない場合には、別冊判例タイムズの内容に則り、話し合いで過失割合の合意が整うことが多いです。

しかし、例えば、交差点内の出会い頭の衝突事故で当事者がお互いに「私は青信号で交差点に入った、相手が赤信号を無視した。」と主張し合う場合のように、当事者同士の主張する事実関係が全く異なるときは、話し合いでの解決が非常に困難になります。

また、自転車同士の事故や、駐車場内の事故などでは、一般的な過失割合の基準が妥当でないような事故態様も少なくないため、過失割合が話し合いで解決できないケースが多くなります。

4 過失割合が話し合いで解決できない場合の対応方法

当事者間の話し合いで解決できない場合には、当事者以外の第三者に間に入ってもらって、過失割合の判断を進めることとなります。

典型的な方法としては、裁判を起こして裁判官に過失割合について判断をしてもらうというものがあります。

より簡易なやり方としては、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターといったADR(裁判外紛争解決手続き)等があげられます。

5 裁判での過失割合の判断方法

⑴ 過失割合の決定について

裁判手続きでは、裁判官が、当事者が主張する事実関係を踏まえて、裁判官の自由な心証に基づいて過失割合を決定します。

このとき重要になるのが、①裁判官が事故の態様についてどのような事実関係だと判断するのか(事実の認定)という問題と、②その事実関係についてどのような過失割合だと評価するのか(事実に対する評価)の問題を区別し整理して考えることです。

⑵ 事実の認定

①裁判官が事故の態様についてどのような事実関係だと判断するのか(事実の認定)については、裁判官は、証拠に基づいて事実関係を判断しますので、適切な証拠を提出する必要があります。

通常、刑事事件の捜査記録や、ドライブレコーダーの画像、車の損傷・修理に関する証拠など客観性の強い証拠と、当事者の陳述書などの主観性の強い証拠の両方を提出して裁判官を説得していくこととなります。

特にドライブレコーダーには機械的正確性があることから、最重要証拠として扱われることになり、その映像と異なる主張をすることは不可能に等しいと考えられます。

⑶ 事実に対する評価

また、②その事実関係についてどのような過失割合だと評価するのか(事実に対する評価)については、過去に事故態様の類似した裁判例で、他の裁判所の裁判官がどのような評価をしたのかなどを材料に、評価を争っていくことが考えられます。

6 弁護士にご相談ください

いずれにしても、裁判所での過失割合の争いは、大きな負担がかかる作業となります。

したがって、交通事故の過失割合について話し合いで解決ができない案件については、弁護士を代理人に立て、その弁護士に証拠や主張の整理を任せるのが良い方法であるといえます。

四日市で交通事故にお悩みの方は、当法人にご相談ください。

裁判官による認定・評価の相違

1 裁判所によって結果が異なる場合がある

同じ車に乗っていて、同じような怪我(例 頚椎捻挫、腰椎捻挫)を負い、6か月間治療した上で損害賠償請求訴訟を別々の裁判所に提起した場合(※ 交通事故の裁判の管轄は、被害者の住所地のほか、事故発生場所に認められ、どこに訴えるかは基本的に自由に選択できます)、各裁判所における認定額に顕著な違いが出ることがあります。

それはなぜでしょうか?

1つ目に、訴状の書き方や主張・立証の仕方には、どうしても担当弁護士の個性が出ますので、これが理由と考えられます。

2つ目に、反論の仕方や何を争ってくるかは、相手方弁護士の個性や相手方保険会社の方針によって違いが出るため、これも理由と考えられます。

3つ目に、誰が担当裁判官になるかによって、何を問題視するのか、いくらで評価するのか等に違いが生じるため、理由としてあげられます。

ここでは3つ目の理由について、詳述していきます。

2 自由心証主義とその内容

⑴ 自由心証主義について

「裁判官によって認定結果が異なるというのは不公平ではないか?」という疑問を持たれた方がいるかもしれません。

しかし、現在行われている裁判は、裁判官によって認定内容に違いが生じることが、当然の前提とされています。

それが【自由心証主義(民事訴訟法247条)】という考え方です。

これは、裁判所が判決の基礎となる事実を認定するにあたり、当該審理に現れた一切の資料に基づいて、裁判官が自由な判断により心証(※ 問題となっている事実について、「・・・に違いない」とか「・・・だろう」という認識)を形成してよいという考え方です。

⑵ 法定証拠主義について

これに対する考え方が、法定証拠主義で、証拠方法と証拠の証拠力についてあらかじめ法定し、裁判官の事実認定における判断を拘束しようとするものです。

具体的には、Aという証拠があれば必ずαという事実を認定しなければならないとか、6か月間治療を続けていれば慰謝料として●円を認定しなければならないという考え方です。

⑶ 自由心証主義が採用された理由

法定証拠主義は、裁判官の独断的・恣意的な判断を抑制するという点において優れています。

しかし、社会的紛争が複雑化するにつれて対応しきれなくなってきたこと、裁判官の質が向上してきたこと等の理由から、主として自由心証主義が採用されるに至っています。

⑷ 民事裁判と刑事裁判との関係

自由心証主義の下では、民事裁判における事実認定は、裁判官の自由な判断に委ねられます。

そのため、同一の事実に関する刑事判決が先にあっても、当該刑事事件の認定や判断に拘束されることはありません。

例えば、刑事判決で特定の債権の存在が認定されても、民事判決でその不存在を認定することは妨げられないとされています(最判昭和25.2.28民集4巻2号75頁)。

刑事事件で黒だったものが、民事事件で白になるというのは、違和感を覚える方が少なくないでしょうが、現行制度の下ではそれもありだとされているのです。

ただ、拘束されないと言っても、刑事裁判の記録が民事裁判における重要証拠となるのは、間違いありません。

3 通常と異なる判断・評価を行う裁判官への対処

⑴ 内在的な制約

自由心証主義は、裁判官の恣意的判断・評価を許容しているかというと、そうではなく、内在的な制約があると解されています。

具体的には、事実認定の根拠とすることができるのは証拠調べの結果及び弁論の全趣旨に限られること、論理法則及び経験則に従わなければならないことです。

その民事裁判に出されていない証拠や、一般常識に反する裁判官独自の考えに基づいて、事実を認定するのは、自由心証主義の下でも許されません。

⑵ 対処方法

とはいうものの、自由心証主義における裁判官の判断は、法定証拠主義の場合と比べて広範な裁量が認められ、判断に際して、裁判官個人の価値観・思考による影響が大きくなることは否めません。

それに、管轄は自由に選べても、その管轄裁判所に所属する裁判官の誰かを指名することは認められていません。

そのため、当該裁判官の特性を把握するよう努め、それに沿った主張・立証を検討するほかないと思われます。